|

|

|

Максим Атаянц

Апамея и Пальмира

XV/XVI-MMV - 18.12.2005

Апамея

Кардо максимус. Дорога

из Антиохии в Дамаск

с точной ориентацией

север-юг. Вид со стороны

несохранившихся

городских кварталов

Количество колонн, выстроенных

в ровный ряд и подведенных под единый

антаблемент, превышает семь сотен на

каждой стороне. Места пересечения с двумя

декуманусами никак не отмечены – лишь

дойдя до перекрестка, можно заметить,

что архитравы над мостовыми опираются на арки. Из общего ряда выделяется

лишь повышенный фронтон четырехколонного портика Бахуса. На шестисотом

и девятьсот тридцатом метрах главной оси

установлены памятные столбы на криволинейных постаментах. Немногочисленные

акценты только усиливают впечатление от

уходящей в бесконечность перспективы.

Это монотонное, казалось бы,

зрелище совершенно не приедается и продолжает радовать глаз по всей своей

двухкилометровой длине. Секрет – в удивительной свободе и мастерстве работы

с ордером. Карнизы, архитравы, капители и базы одинаковы в той степени,

в какой это возможно при ручной обтеске

камня, тогда как фризы и фусты колонн,

оставаясь постоянными по габаритным

размерам, прихотливо разнообразны в деталировке.

Пальмира

Главная колонная улица,

рубеж II–III вв. н.э.

Вид на «шарнирную»

арку, в сторону храма

Бэла

Колонны с гладкими стволами,

колонны с желобками, колонны, каннелюры которых закручиваются правыми

и левыми спиралями попеременно; фризы

выпуклые, покрытые резьбой или чисто

отесанные, фризы ровные или дорические

фризы с рядами триглифов – свет, играющий на поверхностях жемчужно-серого

камня особенно хорош, если встать лицом

к колоннаде, но стоит слегка повернуть

голову, и четкие линии горизонтальных

теней мгновенно собираются в перспективу, неумолимо притягивая взгляд

к уходящей за горизонт дороге.

Дорога эта ведет на юг, к Дамаску

и городам Декаполиса. если же цель путешествия – Пальмира, необходимо, пройдя

полпути, резко повернуть на восток,

и, оставив Средиземное море за спиной,

углубиться в Сирийскую пустыню.

Пальмира

Панорама развалин

античного города от

лагеря Диоклетиана.

Слева видна колонная

улица, вдали – храм Бэла

Жители Тадмора славились своим

умением извлекать максимальную выгоду

из складывающихся обстоятельств.

Нищий бедуинский поселок существовал здесь с незапамятных времен, его

глинобитные хижины теснились к единственному на всю округу источнику воды,

а главным занятием населения было выращивание финиковых пальм – отсюда, по

созвучию, греко-римское название.

Обстоятельства изменились в середине первого века до

Р. Х., когда из-за

войн и последующего запустения стал

опасен традиционный торговый путь,

соединявший, через Малую Азию и Евфрат, побережья Средиземного и Красного

морей. Дорога через Пальмиру, расположенную в самой середине пустыни,

оказалась единственной альтернативой.

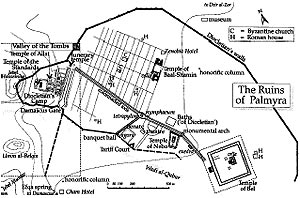

План Пальмиры. Видна

изломанная ось колонной

улицы

Преимущества нового положения

сказались быстро – доходы от транзита

и торговых операций были стабильно

высоки, город разрастался, племенная

верхушка стремительно богатела, образуя настоящие олигархические кланы.

Обстановка благоприятствовала и в политике – противостояние равных по силе

и потому избегающих прямого столкновения Римской и Парфянской империй

позволяло буферному государству,

искусно лавируя, сохранять относительную независимость от обеих.

Экономическая мощь множит

властные амбиции – в середине III века,

воспользовавшись царящей в Риме чехардой сменяющих друг друга солдатских

ставленников, вдовствующая царица Пальмиры Зенобия сосредоточила под своим

контролем всю Сирию, Малую Азию и Египет – четвертую часть римской территории,

и объявила себя Императрицей Востока.

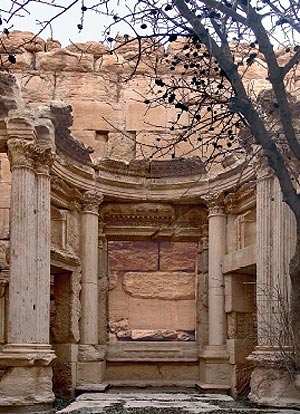

Храм Баал-Шамина

в Пальмире, начало II в.

Алтарь в целле храма

Реакция первого же дееспособного

императора была стремительной – Аврелиан в 272 году восстановил власть Рима

и провел плененную Зенобию в своем

триумфе, однако город оставил целым. Окончательная развязка наступила через

два года, когда пальмирская знать, приняв

снисходительность за слабость, восстала

снова. Легионы вернулись, и пощады не

было. Вскоре на месте разрушенного царского дворца был устроен военный лагерь,

а опустевшие дома и колоннады начало

заносить песком.

Колоннады появились двумя веками

ранее, когда растущий город был охвачен

настоящей строительной манией. Олигархические семьи, члены которых говорили

по-арамейски, одевались по-парфянски

и молились семитским богам с вавилонскими именами, воспылали страстью

к римской архитектуре.

<<вернуться

далее>>

вверх

|

|

|