|

|

|

VI-MMIII - 26.04.2003

Илья Лежава, Михаил Белов

Устная история. К 20-летию бумажной

архитектуры

В 1984 году состоялась первая представление «бумажной

архитектуры» – знаменитая выставка в журнале «Юность».

Как известно, в течение последующих 20 лет лицо нашей

архитектуры определялось именно творчеством «бумажников», из этой

группы вышли самые талантливые, самые интересные и самые

оригинальные фигуры. Один из лидеров бумажников, Михаил

Белов, обратился в редакцию «Проект Классика» с предложением

создать нечто вроде «устной истории» движения, и мы с

удовольствием откликнулись на эту инициативу. В течение года

мы будем публиковать интервью с участниками движения. В этом

номере читайте два первых рассказа – Ильи Георгиевича

Лежавы и Михаила Анатольевича Белова.

Владимир Седов: Илья Георгиевич, к какому времени вы

относите самое начало бумажной архитектуры, то, что можно было

бы назвать «протобумажной архитектурой»?

Илья Лежава: Мне кажется, что все началось в 1970 году. Мне было

32 года. Уже не такой молодой, я уже кандидатскую диссертацию

защитил. А диссертацию я защитил по центрам общения. Предлагал

другую систему.

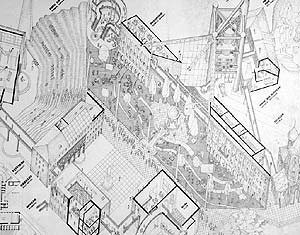

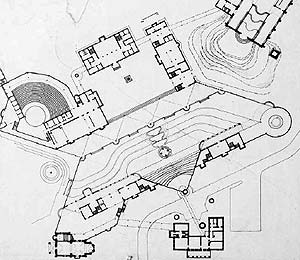

«Устную историю» иллюстрируют чертежи, фотографии с макетов и комиксы

из неотосланного проекта Ратуши на Международном студенческом конкурсе

1978 года. Авторы проекта М.Белов, В.Ходжиков, С.Чуклов. Руководитель –

профессор И.Г.Лежава

В это время на Западе был объявлен какой-то конкурс?

В семидесятом году был объявлен международный студенческий

конкурс, приуроченный к конгрессу МСА (Международного союза

архитекторов). Обычно до нас информация о таких конкурсах не

доходила, но СССР недавно вошел в эту организацию, и секретарь

Союза архитекторов Георгий Орлов должен был претендовать на роль

лидера МСА. Видимо поэтому архитектурным вузам страны

разрешили участвовать в этом мероприятии. Один из моих студентов, Владислав

Кирпичев, выразил желание участвовать. Поскольку тема

учебного задания у нас в этот момент была «Клуб», а тема

конкурса – «Пространство для общения людей в

городе», мы приступили к работе. Мы изобрели некий средневековый

город. Сделали макет его центральной части и вставили туда

центр общения (позже почему-то все решили, что это был Таллин,

хотя это был никакой не Таллин). Центр был современным, но

перекрестия его конструкций напоминали средневековый

фахверк, и он стилистически хорошо вписывался в городскую

среду. Центр состоял из набора пространств для общения. Это

были комнаты на одного–двух человек, на 7±2 (первичный

коллектив по данным социологов), залы для 25–30 человек, залы

для 100–200 человек, и, наконец, имелась площадь для толпы. Таким

образом, подобный центр мог реализовывать любую программу

действий. Это было нам в плюс, так как большинство наших

конкурентов не столько делали пространство для общения,

сколько описывали само общение. Нам помогло в этот момент и то,

что я закончил кандидатскую диссертацию на эту тему, и мы

с Владиком работали очень уверенно. Проект получился

мощным, и мы выиграли. Конечно, Кирпичев работал не один.

Помогали два его друга – Слава Овсянников и Володя Ломакин.

Но по условиям конкурса автор мог быть только один, и мы,

посовещавшись, решили, что автором будет Кирпичев. Позже

многие говорили, что за Владика сделали проект и т.д., нет. Это не

так. Надо знать этого человека. Он мощно тянул весь проект и

премию получил заслуженно. Итак, там на конгрессе произошли

два великих события: советский студент получил премию, а

Георгий Орлов стал председателем МСА. Оказывается, приехавшие на

конкурс студенты (в основном чехословаки, поляки и венгры)

протестовали против решения жюри. Выходили с лозунгами.

Позже я с главным зачинщиком (он был словак) познакомился, и он

сказал мне, что протестовали они не столько против работы (она им

понравилась), сколько против засилия «советских».

Какое впечатление этот выигрыш Кирпичева произвел в России?

В архитектурных (а особенно, в студенческих) кругах это был

эффект разорвавшейся бомбы. Фактически впервые советские

студенты участвовали в международном конкурсе и сразу –

первый приз. А это 4000 долларов (тогда очень большие деньги),

поездки на церемонию вручения и т.д. Все решалось в идеологических

кругах ЦК партии (не ниже). Выпускать парня или не выпускать.

Но помог Георгий Орлов, и Кирпичева выпустили с ним

в Париж на вручение премии. Но деньги у него отняли и держали

где-то. В «компетентных» органах, видимо. Далее решили денег в руки

не давать, но послать в заграничную туристическую

поездку в Америку. Но одного нельзя (тогда в любую капиталистическую страну студенту выехать

было чрезвычайно сложно). Решили послать с педагогом.

То есть со мной. А я на тот момент, как на зло, был «невыездной»

(за что – отдельная история). На счастье у Кирпичева был

родственник где-то «высоко». Чуть ли не в ЦК. Видимо, он

способствовал, и нас выпустили в архитектурной тур-группе.

Как полагалось тогда – с сопровождающими и наблюдающими.

Вы определяли стратегию конкурсного проекта?

Да, конечно, идеологическую сторону я прослеживал. Да и потом,

когда я работал с Мишей Беловым, очень важно было рассчитывать

психологию жюри. Это всегда важно, когда работаешь на

конкурс. Мы тут одно думаем, у нас одни системы ценностей, а у них –

совершенно другие. В случае с Кирпичевым это было правильно

рассчитано: и как подавать материал, и где делать акценты.

Все это, конечно, регулировал я, а Кирпичев осуществил. Проект

получился очень насыщенным. Все было сделано на

международном уровне.

Эти проекты, их как-то показывали, каким-то высоким инстанциям?

В тот первый раз проектов было мало. Два-три. Смотрело их только

руководство Союза архитекторов СССР. Позже конкурсы МСА стали

проходить каждые два года и работ были десятки. Не только из

Москвы, но со всего Советского Союза. Была организована

специальная процедура отсева. Один «знаменитый» проект,

который делали мы с Беловым и другими ребятами, не пропустили

по идеологическим соображениям.

Что же было дальше, что последовало за этим нашумевшим

выигрышем?

Началось повальное увлечение международными и советскими

студенческими (а позже и не студенческими) конкурсами.

Все стремились выиграть и поехать за границу, как Кирпичев. За мной

ходили толпы, упрашивали взять в конкурсную команду.

далее>>

вверх

|

|

|